VIH : en pratique

Consultation standard

Que faire en pratique lors d’une consultation de suivi en ville chez une personne vivant avec le VIH

L'objectif du suivi est de s’assurer :

>> Du maintien de la charge virale (CV) VIH à un niveau indétectable < 50 copies/mL.

>> De l’observance et tolérance clinique et biologique des traitements antirétroviraux.

>> De l’absence de comorbidité à l'examen clinique et biologique.

Situation à adresser au centre de prise en charge spécialisé :

|

(Liste des centres de prise en charge en France)

Transmettre le document médical de synthèse de la personne concernée, intégrant :

- Le traitement actualisé

- Les co-mobidités et leurs traitements

- L’état vaccinal

- La biologie, l’imagerie si existante

Que faire en cas de transmissibilité possible ?

|

Comment suivre une infection à VIH stabilisée ?

C’est le rôle particulier du médecin traitant mais aussi de tout médecin généraliste ou spécialiste en suppléance.

- Consultation clinique, biologique et renouvellement d’ordonnance tous les 6 mois.

- Peut être réalisé en alternance avec le praticien spécialiste référent.

Objectifs :

- Indétectabilité ARN VIH constante

- Absence d’immunodépression avec ratio CD4/CD8 supérieur à 1

Biologie

|

Penser aux contrôles intermédiaires en cas de renouvellement de traitement semestriel ou annuel.

Pourra s’adjoindre selon les délais de recommandation :

- Biologie supplémentaire prévue selon les recommandations de suivi d’une ou plusieurs autres co-morbidité

- Biologie d’orientation selon le motif de consultation

Consultation

La le médecin traitant(e) reçoit de la part du référent spécialisé hospitalier le courrier de consultation ou le compte rendu d’hospitalisation.

Le suivi de la personne se fait au long cours et a pour objectif d’assurer :

- Une vie personnelle, professionnelle, familiale, sociale et sexuelle normale

- Un désir d’enfant sans discours ni recommandation particulière, sans prise en charge particulière.

- En cas de grossesse, un accompagnement est possible en maternité de niveau 1 après avis quant à la poursuite d’un traitement antiviral compatible.

- Une vaccination systématique le plus large possible et selon les recommandations

Le document médical dynamique de synthèse est joint par le médecin traitant à tout courrier d’orientation vers le service hospitalier ou en cas d'événement médical intercurrent dont le référent hospitalier pourrait ne pas avoir connaissance.

Iel suit la personne vivant avec le VIH selon la méthodologie propre à la médecine générale. OPE (Organe Personne Environnement) – WONCA et poursuit sa pratique selon les critères classiques d’analyse structurale, fonctionnelle et dynamique.

Iel recherche les co-morbidités à prévalence majorée, intégrant les critères d’âge et de sexe.

Iel prête attention aux addictions, aux pathologies psychiatriques et au vieillissement cognitif. La prise en charge est adaptée selon les recommandations pour les différentes pathologies.

Iel amende les ALD.

Prise en charge sociale

La, le médecin traitant(e) généraliste effectue le suivi selon les dernières recommandations mais s’assure préalablement des sécurités et protections suivantes :

|

Qualité de vie de la personne vivant avec le VIH :

Sont à prendre en compte les données actuelles

- L’espérance de vie tend à être similaire à la population générale.

- La prévalence des comorbidités est accrue mais la prise en charge précoce est favorable et pèse d’autant moins sur l’espérance de vie.

- L’impact majeur du traitement adapté de toute infection

- Le rôle fondamental des vaccinations : le plus largement possible et conforme au calendrier vaccinal, à quelques exceptions : page vaccination (lien)

La qualité de vie affective et sexuelle est à préserver

- Indétectabilité (inférieur au seuil OMS : 3 log) signifie l’intransmissibilité avec un recul observationnel de presque vingt ans. Cette notion solide est affirmée comme nouveau paradigme par l’ONUSIDA et l’OMS : U = U ou I = I

- L’impact d’une prise en charge rassurante est extrêmement favorable.

Références :

Prévention

Les personnes vivant avec le VIH sont exposées plus rapidement et plus fréquemment à certaines pathologies, sous des formes plus sévères. Sont en cause :

- la réplication du VIH,

- l’immunodépression induite (nombre et nadir de T CD4),

- l’exposition à des virus oncogènes (HPV, VHB, VHC, EBV, HHV8),

- la consommation de toxiques souvent plus fréquente (alcool, tabac +++, drogues),

- les origines géographiques (maladies tropicales, tuberculoses résistantes etc),

- le vieillissement de la population vivant avec le VIH par allongement de l’espérance de vie.

On sera particulièrement attentif au risque majoré :

- de cancers viro-induits ,

- de comorbidités cardio-vasculaires, endocriniennes, rénales, hépatiques et osseuses,

- addictologique,

- d’infections opportunistes,

- en prévention d’un voyage en zone tropicale.

Prévention cardio-vasculaire :

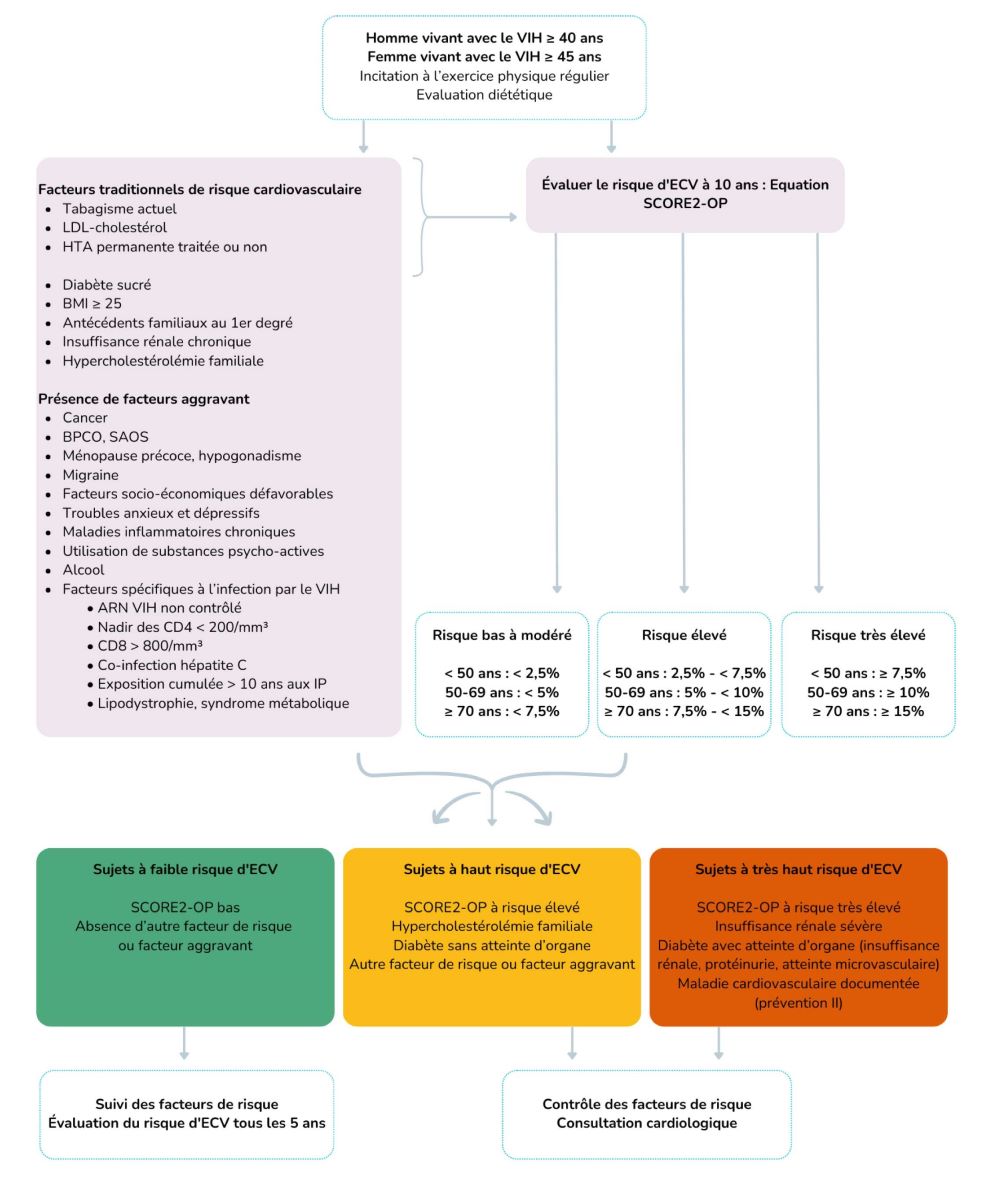

- Le VIH est un facteur de risque cardiovasculaire indépendant (voir figure ci-dessous).

- Une évaluation du risque d’évènement cardiovasculaire doit être systématiquement proposée chez les PVVIH, à partir de 40 ans chez l’homme et 45 ans chez la femme, puis tous les 5 ans au minimum.

- Le suivi et contrôle des FDRCV sera réalisé selon les recommandations en population générale, en fonction des antécédents et du RCV (calcul du SCORE2-OP recommandé par l’EACS : https://uprevent.com/calculators)

Figure : Evaluation du risque d’évènement cardiovasculaire (ECV) chez les PVVIH (ANRS I MIE - Recommandations 2024)

- Quelques particularités :

Dyslipidémie

- Le ritonavir (IP), le ténofovir alafénamide (INTI présent dans BIKTARVY®, ODEFSEY® et GENVOYA®) et l'éfavirenz (INNTI) sont des FDR de dyslipidémie.

Un contrôle du bilan lipidique doit être réalisé à 6 mois de l'introduction de ces traitements.

En cas de dyslipidémie et d’échec des règles hygiéno-diététiques, leur substitution doit être proposée avant introduction d’un hypolipémiant.

- Attention aux interactions entre certains hypolipémiants et les boosters pharmacologiques (ritonavir / cobicistat) (#lien interaction).

- Parmi les statines, privilégier la rosuvastatine (plus efficace) ou la pravastatine.

- Parmi les fibrates (hypertriglycéridémie sévère > 10 g/L), privilégier le gemfibrozil .

Tabagisme

- Le tabac est un facteur de risque indépendant de surmortalité chez les PVVIH et nécessite un accompagnement appuyé à l’arrêt de la consommation de toxiques.

- Se référer au guide des interaction en cas d’introduction d’une aide médicamenteuse au sevrage (#lien interaction).

Surpoids

- Des études ont montré que les INI de 2ème génération (DTG et BIC) ainsi que le TAF étaient associés à une prise de poids. En cas de forte imputabilité, l’atteinte d’un IMC >30 kg/m² (ou une prise >10% du poids au-delà) doit faire discuter un changement de TARV.

- En cas de chirurgie bariatrique, un dosage plasmatique régulier du TARV à un mois puis tous les 3 mois doit être réalisé pour s’assurer de sa bonne absorption.

Prévention et dépistage des maladies endocriniennes

Diabète

- La découverte d’un diabète doit faire discuter un TARV avec un faible impact métabolique (rilpivirine, doravirine) et éviter les TARV favorisant la prise de poids (INI, IP).

- La metformine reste le traitement de première intention. En cas de traitement dolutégravir, une diminution de dose de la metformine peut se justifier.

Hypogonadisme

Il est plus fréquent chez PVVIH,

- chez les hommes cumulant un syndrome métabolique,

- chez les femmes en dehors de tout autre facteur.

Un dépistage endocrinien peut-être proposé en cas de symptômes cliniques évocateurs.

Prévention osseuse

- La prévalence de l’ostéoporose chez les PVVIH est jusqu’à deux fois plus élevée que dans la population générale, quel que soit le sexe.

- Les facteurs de risques et la prévention de l’ostéoporose, les indications de dépistage par ostéodensitométrie et le contrôle des FDR fracturaires sont les mêmes qu’en population générale, auxquels s’ajoutent :

- Des facteurs de risque spécifiques :

- Nadir CD4 < 200/μl ou stade SIDA

- Co-infection par le VHC

- Traitement par IP ou ténofovir

- Des indications d’ostéodensitométrie spécifiques :

- Homme > 60 ans

- Homme < 60 ans et IMC < 20 kg/m2

- Homme < 60 ans avec IMC entre 20 et 23 kg/m2 et nadir CD4 < 200/μl

- Des facteurs de risque spécifiques :

Prévention des maladies rénales

- La fréquence de la maladie rénale chronique est 2 à 10 fois supérieure chez les PVVIH par rapport à la population générale. Sont en cause les atteintes rénales du VIH (de plus en plus rares), les comorbidités associées et certains antirétroviraux : ténofovir disoproxil et atazanavir.

- De fait, l’infection par le VIH justifie un dépistage initial au diagnostic, puis annuel de la maladie rénale (créatininémie, DFGe CKD-EPI et mesure du rapport albuminurie/créatininurie), afin de guider la prise en charge précoce et l’adaptation éventuelle du TARV. Chez les patients exposés au TDF, le bilan néphrologique doit inclure également une phosphorémie à jeun et une recherche de glycosurie.

- Par ailleurs, l'exploration d’une perturbation de la fonction rénale, l’application des mesures de néphro-protection, l’éviction de néphrotoxiques (AINS +++) et le recours à un avis spécialisé suivront les mêmes recommandations qu’en population générale.

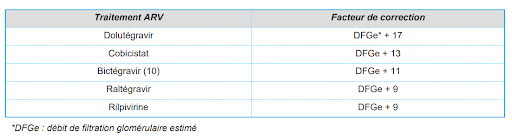

Quelques particularités :

- Le ténofovir disoproxil est responsable de tubulopathie proximale et d’IRA (rare) ; et d’IRC en cas d’exposition prolongée. Son remplacement doit être immédiat en cas de tubulopathie / IRA ; et discuté en cas de dégradation progressive de la fonction rénale et de FDR cumulés (âge, néphrotoxiques…).

- Certains ARV (DTG, BIC, RAL, RPV) ou booster pharmacologique (cobicistat) peuvent majorer la créatininémie et conduire à une sous-estimation du DFG (voir tableau).

Prévention hépatique

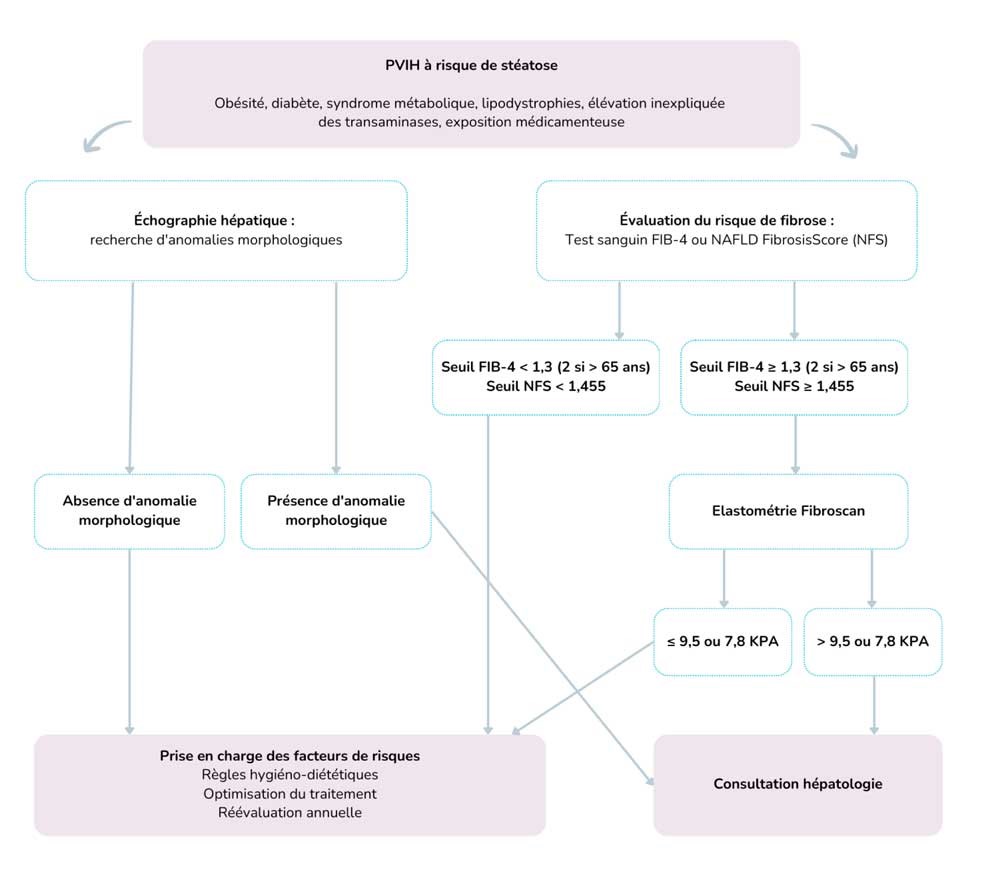

- Les hépatopathies sont plus représentées chez les PVVIH. La stéatose hépatique, 2 fois plus élevée qu’en population générale, pourrait devenir la première cause de cirrhose.

Principales causes d’hépatopathies chez la PVVIH :

- Aigues : instauration d'un TARV (toxicité hépatique directe ou immuno-allergiques (ABC, NVP), restauration immune), hépatites A aigues

- Tardives : stéatose hépatique (MASH, éthylisme, TARV au long cours), co-infection VHC, VHB, VHB-VHD, VHE (rare), IST (syphilis)

Mesures d’hépato-protection chez la PVVIH :

- Suivi rapproché du bilan hépatique dans les premiers jours d’introduction d’un nouveau TARV

- Dépistage, traitement et suivi des hépatites B et C (#lien IST et cancers)

- Vaccination anti-VHA et VHB (#lien vaccinations)

- Sevrage accompagné de l’alcool

- Surveillance des interactions médicamenteuses

En cas de suspicion de la stéatose hépatique de la PVVIH

Figure : Procédure diagnostique en cas de suspicion de stéatose (ANRS I MIE - Recommandations 2024)

Prévention des troubles psychiatriques et addictologiques

- Les PVVIH sont plus exposés au risque de maladies psychiatriques et aux conduites addictives. Le risque suicidaire des PVVIH est 100 fois plus élevé qu’en population générale.

- Concernant les troubles de l’humeur, les plus communs sont la dépression et le trouble anxieux.

- Certains TARV ont été associés à la survenue d’épisodes dépressifs : la survenue d’un épisode dans le premiers mois de traitement doit faire évoquer leur imputabilité. Les principaux traitements mis en cause sont l’EFV, suivi de la RPV et de la DOR. Les INI peuvent également avoir un impact.

- En dehors du TARV, le dépistage et la prise en charge des troubles de l’humeur ne diffèrent pas de la population générale (attention aux interactions médicamenteuses si prescription d’un traitement).

- Concernant les conduites addictives, il existe une prévalence importante des consommations de toxiques parmi les PVVIH. En France, plus d’un tiers des PVVIH sont fumeurs de tabac, un tiers ont une consommation excessive d’alcool, 12% sont consommateurs de cannabis et 10% d’autres substances.

- Le dépistage et une proposition systématique de prise en charge des addictions doivent donc être effectués lors de la prise en charge initiale du patient et tout au long de son suivi.

- La prise en charge peut dans un premier temps s’appuyer sur une stratégie de repérage précoce et d’intervention brève par le médecin. Il n’y a pas de contre-indication à l'introduction de traitement de substitution. Une orientation en service spécialisé peut aider.

Prévention et repérage du déclin cognitif

- Les PVVIH de plus de 50 ans montrent une atteinte plus fréquente des petits vaisseaux cérébraux, en lien avec l’âge, l’hypertension artérielle, et un nadir CD4 bas.

- La classification dénommée HAND (HIV-associated neurocognitive disorders) retient 3 degrés de diagnostic pour le déclin cognitif :

- Déficit cognitif asymptomatique (pas de retentissement dans la VQ)

- Trouble cognitif modéré (retentissement modéré)

- Démence associée au VIH (retentissement marqué)

- Le dépistage peut-être réalisé par un MoCA, conjointement à une échelle d'évaluation de la dépression (PHQ-9, CESD)

- Concernant l’impact du VIH, un point essentiel sera le maintien du contrôle immuno-virologique, et la possibilité de favoriser un traitement à bonne diffusion dans le système nerveux central.

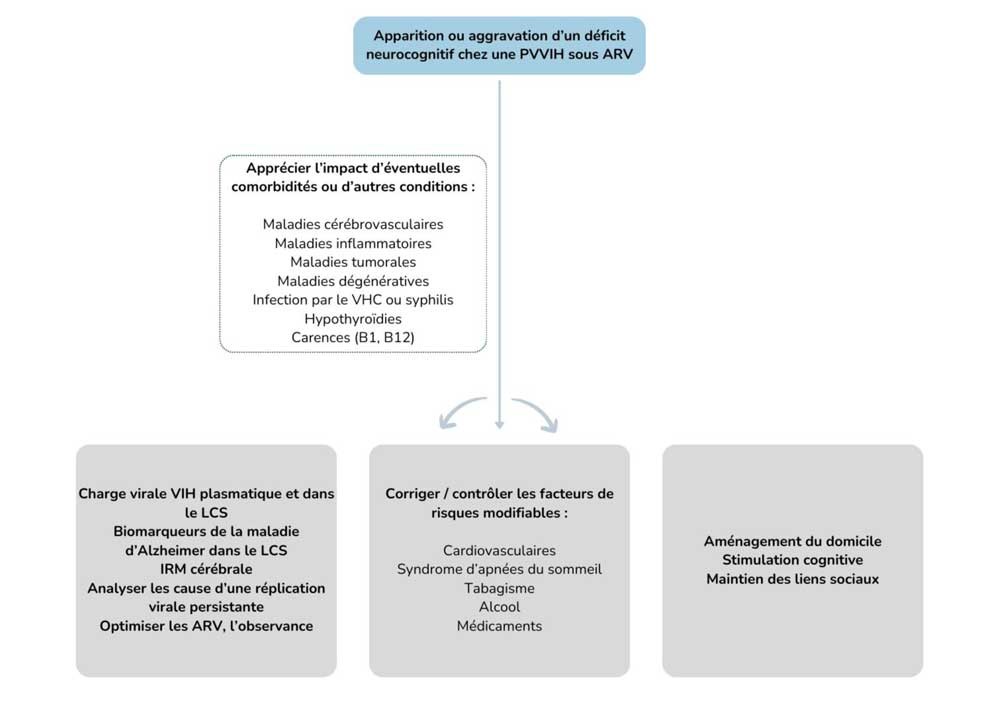

- Concernant les autres étiologies (dysthyroïdie, neurosyphilis…) et les co-facteurs de risque de trouble cognitif (apnée du sommeil, toxiques, maladies cardio-vasculaire…), ils devront être dépistés et régulés (voir schéma ci-dessous).

Figure : Algorithme de prise en charge des troubles neuro-cognitifs du PVVIH (ANRS I MIE - Recommandations 2024)

Pour aller plus loin :

Prophylaxies primaires et traitements préemptifs anti-infectieux

- Elles sont instaurées selon les taux de CV VIH et de T CD4, et le profil sérologique du patient.

- A noter : les traitements curatifs et les prophylaxies secondaires instaurées en suppression après une infection traitée, font l’objet d’un avis spécialisé et ne sont pas abordés ici.

| Taux de CD4 | ||

| Infection | CD4 < 200/mm3 ou < 15% | CD4 < 100/mm3 |

| Toxoplasmose(PVVIH IgG +) | Sérologie toxoplasmose annuelle si négative | |

Cotrimoxazole (TMP-SMZ)

Jusqu’à restauration immunitaire (CV VIH < 50 cp/mL depuis > 3 mois, et T CD4 > 100/mlm3) En cas d’allergie ou intolérance : Atovaquone 1500 mg/j avec un repas (hors AMM) |

||

| Pneumocystose | ||

| CMV | Sérologie CMV annuelle si négative | |

| Valganciclovir 900 mg x 2/j

uniquement si :

Suspendre une semaine après négativation de la PCR CMV plasmatique, à contrôler chaque semaine En cas d’atteinte d’organe (notamment rétinite à CMV), d’allergie ou intolérance : prendre un avis spécialisé |

||

| VZV | Si sérologie VZV négative et contage varicelleux < 96h : orientation en centre spécialisé pour perfusion en urgence d’immunoglobulines spécifiques anti-VZV | |

| Cryptococcose | Fluconazole po 1200 mg/j pdt 14j puis 800 mg/j pendant 8 semaines, puis 200 mg/j jusqu’à restauration immunitaire

uniquement si :

Vérifier les interactions avec le TARV En cas d’allergie ou intolérance : prendre avis spécialisé |

|

Pour aller plus loin :

Dépistage des cancers

- Les cancers représentent une part importante de la mortalité des PVVIH.

- Les cancers viro-induits (HPV, HHV8, VHB, EBV) sont sur-représentés : ils font l’objet d’une attention particulière (voir tableau ci-dessous).

- Pour les autres cancers (poumons, prostate, sein, vessie, colon et peau), le clinicien se référera aux recommandations appliquées à la population générale, en retenant que leur fréquence est 2 à 3 fois plus élevée chez les PVVIH.

- A noter :

- La mise sous TARV et le maintien d’un succès immunovirologique sont les éléments essentiels de préservation contre les cancers de la PVVIH, notamment viro-induits.

- On portera une attention particulière à la limitation des facteurs de risque (sevrage tabac / alcool notamment ; vaccination).

- Attention au risque d’interaction médicamenteuse en cas d'instauration de chimio/immunothérapie (#lien interactions).

- Le dépistage concerne uniquement les patients asymptomatiques. Toute lésion / tout signe fonctionnel sort du cadre du dépistage et doit occasionner le recours à un examen dédié.

| Cancer | Modalité de dépistage |

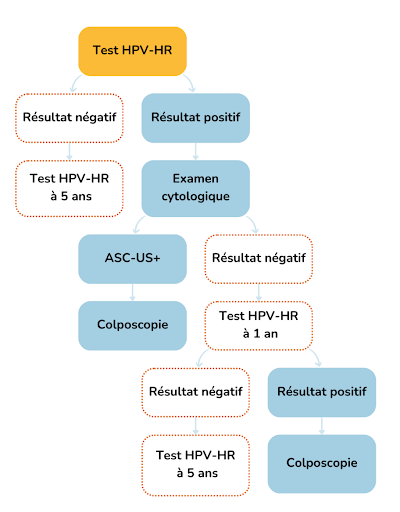

| Cancer du col de l’utérus (HPV) | Concerne les PVVIH femmes cis et hommes trans, asymptomatiques.

Entre 25 et 30 ans : frottis cytologique

A partir de 30 ans, quel que soit le taux de T CD4 : (auto)test HPV-HR

Une cytologie ACS-US + doit conduire à une colposcopie. Schéma du rythme de dépistage recommandé en fonction des tests :

Particularités :

Vaccination : voir la rubrique (#lien vaccinations) |

| Cancer de l’anus (HPV) | Concerne :

Dépistage par test HPV 16 à partir d’un frottis anal lors de la découverte du VIH :

En cas de non disponibilité du test HPV 16 : examen proctologique annuel. Vaccination : voir la rubrique (#lien vaccinations) |

| Cancer oro-pharyngé

(HPV) |

Concerne toutes les PVVIH, notamment en cas de prise excessive d'alcool ou de tabagisme actif.

Examen endobuccal annuel. |

| Carcinome hépato-cellulaire

(VHB, VHC) |

Concerne les PVVIH co-infectées à VHB (Ag Hbs+), VHC, ou présentant une hépatopathie non virale (NASH, cirrhose alcoolique…).

Échographie abdominale lors de la découverte de la co-infection / comorbidité, puis tous les 6 mois en cas de : - cirrhose (F3-F4), - co-infection VHC active, ou guérie associée à une fibrose initiale F3, - co-infection VHB > et score de Pages ≥ 10 > ou durée d’exposition au virus prolongée (infection dans la jeunesse) > ou ATCD familial de carcinome hépatocellulaire |

| Maladie de Kaposi et lymphomes (HHV8)

Lymphomes Hodgkiniens et Non-Hodgkiniens (EBV) |

Concerne toutes les PVVIH, indépendamment de la CV VIH et du taux de CD4

Localisation cutanée : examen clinique annuel attentif de la peau, des muqueuses et des ganglions. Localisation viscérale : évoquée devant une image pulmonaire ou une anémie par saignement digestif. |

Pour aller plus loin :

https://anrs.fr/wp-content/uploads/2024/06/vih-cancer-recommandation-rapport-dexperts--20240521.pdf

Les voyages en zone tropicale doivent être anticipés avec le patient. Un contrat d'assistance est fortement recommandé. Le site de l’institut Pasteur permet de documenter les mesures préventives indispensables en fonction du pays et de la saison : https://www.pasteur.fr/fr/centre-medical/preparer-son-voyage.

Concernant le TARV :

- Voyager avec une quantité suffisante de traitement, une marge de plusieurs jours et son ordonnance sur soi.

- Une ordonnance précisant “à délivrer pour X mois pour cause de voyage à l’étranger” peut être délivrée (maximum 6 mois).

- En cas de traitement injectable long acting, le.la patient.e prendra soin de calculer le timing adéquat pour ne pas rater une injection. Une ordonnance de traitement-relai per-os peut être délivrée.

Concernant les vaccinations :

- Une consultation dédiée du voyageur en centre de vaccination international est nécessaire pour certains vaccins, notamment contre la rage et la fièvre jaune.

- La réalisation et l’efficacité des vaccins dépend du taux de CD4 (#lien vaccinations).

Concernant le risque de paludisme :

- Il est plus fréquent et plus grave chez les patients vivant avec le VIH.

-

- La protection antivectorielle doit être promulguée recommandée : répulsifs, vêtements couvrants, moustiquaire imprégnée.

- Le traitement préventifs est choisi en fonction des potentielles interactions médicamenteuses (#lien interactions).

- L’atovaquone La (Malarone®) (1 cp / jour avec un repas riche en graisse pendant la durée du séjour et une semaine après le retour) est une option efficace mais coûteuse et qui interagit avec le ritonavir.

- La doxycycline (100 mg/j pendant la durée du séjour et 4 semaines après le retour) est une alternative sans interaction et peu onéreuse.

Concernant la prévention anti-bactérienne :

- Aucune antibioprophylaxie n’est recommandée pour les voyageurs se rendant dans des pays d’endémie.

- Cependant, devant la fréquence et la gravité de certaines infections digestives chez la PVVIH (notamment la salmonellose), une antibiothérapie “à emporter” peut être prescrite, et prise en cas de diarrhée fébrile > 48h. Dans ce cas, on favorise l’azithromycine en première intention ; la ciprofloxacine en deuxième intention.

Pour aller plus loin :